どうやって活用してる?

内容と一緒に活用法などを解説していきます。

毎日の食事で摂取している野菜や果物ですが、子供にとっては食卓に並ぶ切った食材の認識が強く、食材本来の姿を認識できていないことが多いです。

調理により色や形が変化しますし、食べやすいようにカットされて子供に提供されることが多いと思います。

だから、スーパーに一緒に行った際に「これは何?」と普段食べているものと売られている食材がつながっていませんでした。

そこで、野菜・果物の疑問を解決できるのが小学館neoの野菜・果物図鑑です。

我が家は息子が1歳の頃に図鑑を購入し、リビングに置いて一緒に見ていました。

今では野菜・果物の名前はもちろん、栄養素にも興味を持つようになり、購入して良かったと思っています。

野菜・果物図鑑を子供に与えた理由

息子が1歳の頃、サラダにのっている赤くて丸いミニトマトに興味を示したり、手づかみ食べができるように細長くスティック状に切ったニンジンなどのお野菜を美味しそうに食べている姿を見て、野菜・果物図鑑を購入しました。

食事の時に食卓で一緒に図鑑を見ながら、食べているものや食卓に並んで見ているものを調べることができました。

乳幼児期から図鑑に慣れ親しむことで勉強意欲や知的好奇心が高まります。

特に幼児期は好奇心旺盛であり、いろんなことに「なぜ?」と疑問を持ちます。

図鑑があることで、一緒に調べて疑問を解決でき、知ることの喜びを感じることができる!

疑問に思ったことを自ら調べて解決する習慣が身についていきます。

おすすめの野菜・果物図鑑を子供に与えた効果

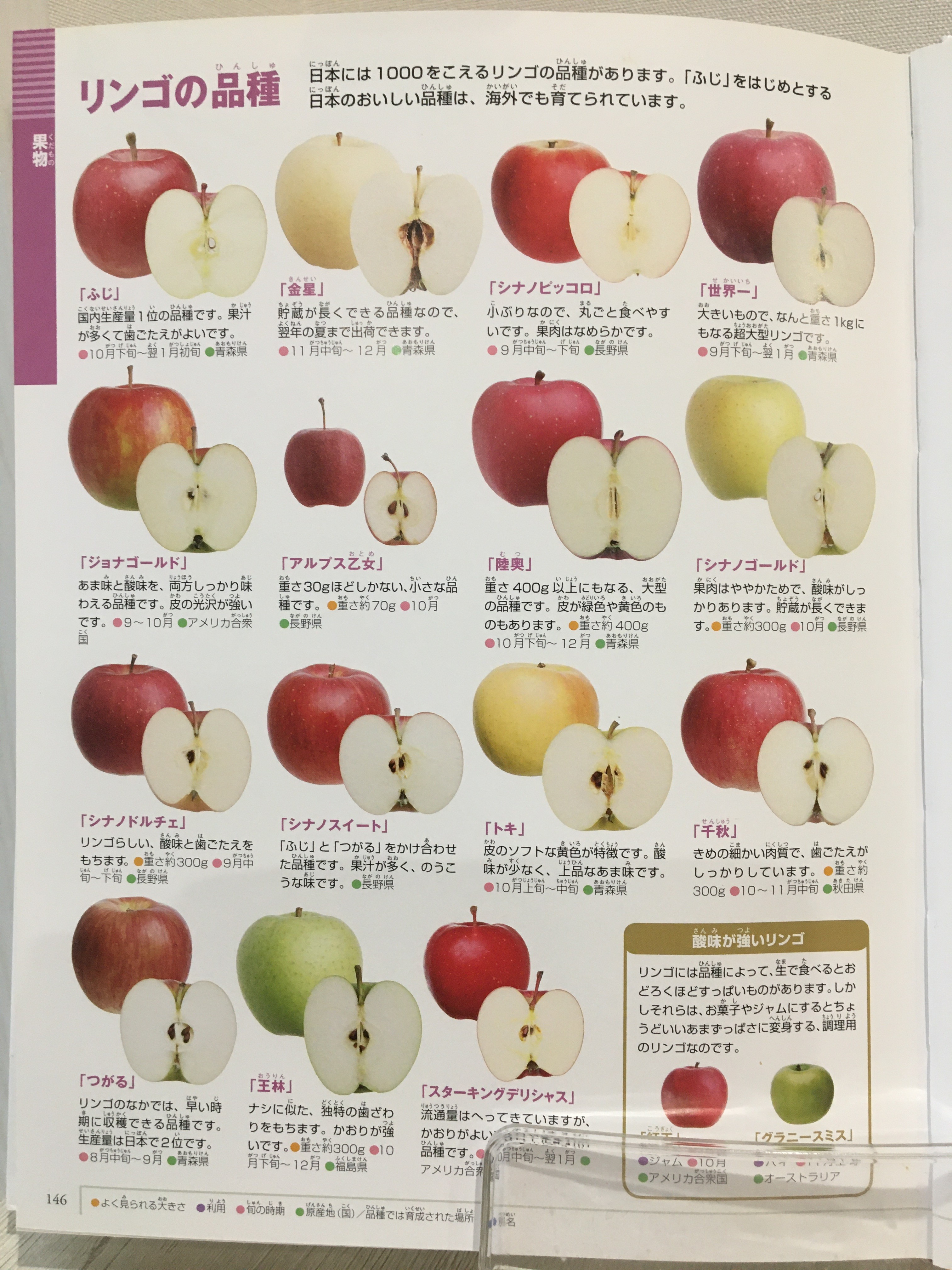

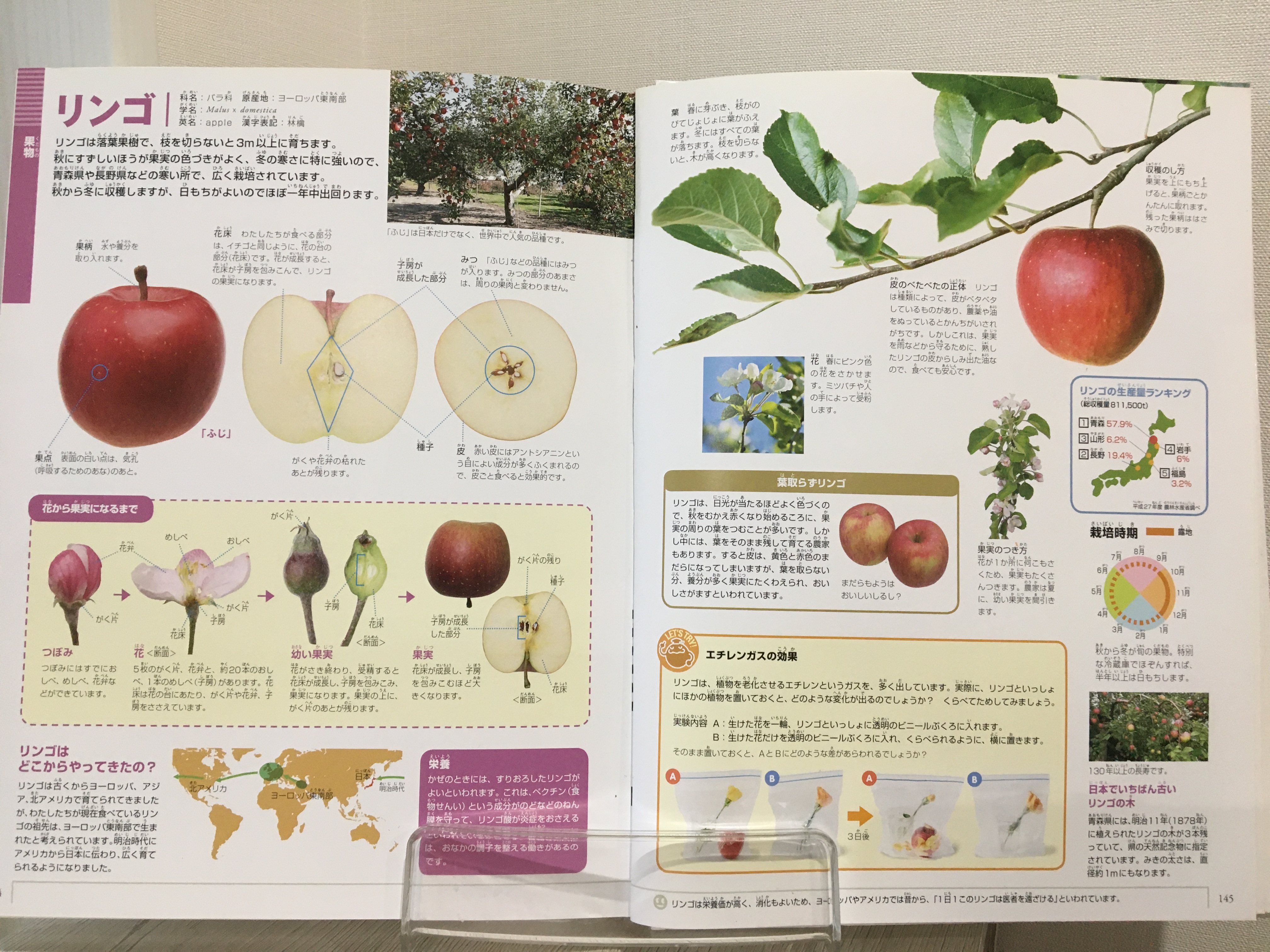

具体的に言うと、りんごは土の中にできるのか、木に実るのかが分かるようになったり、断面を見ながら果柄、種子があることが説明できるようになりました。

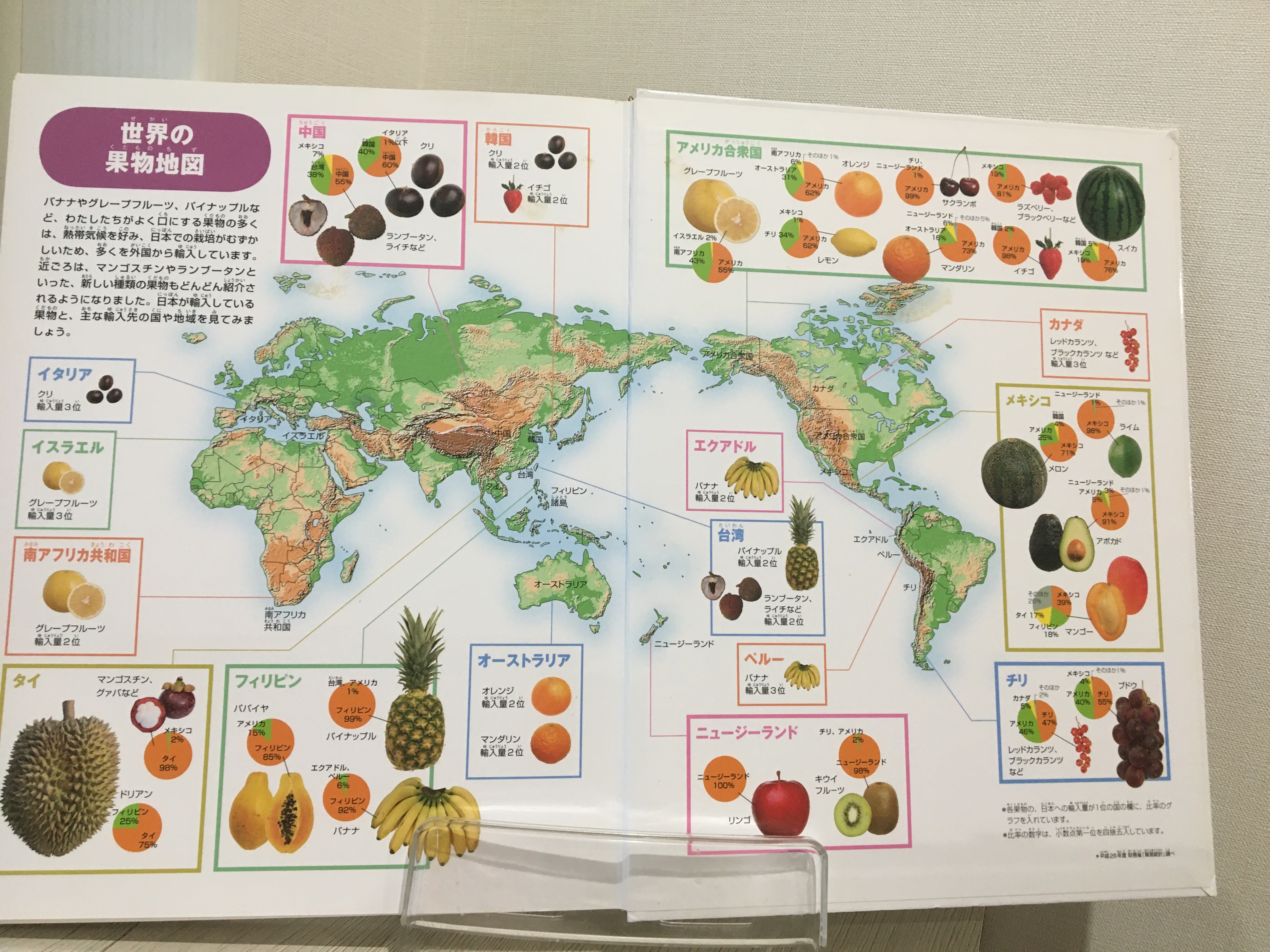

他にも、バナナはフィリピン産が92%を占めていて、残りの8%はペルーとエクアドルということまで分かるようになりました。

私自身も知らないことが多く、一緒に図鑑を見て初めて知ることもたくさんあり、親子で新しい発見ができてとても楽しいです。

図鑑を与えたことで、子供の「なぜ?」「どうして?」という疑問が増えて、それに対して調べて解決するという習慣も定着してきました。

図鑑で調べることが当たり前になった

図鑑で調べることって難しい!小学生からでいいでしょ?

いえいえ、そんなことはありません!

小さいうちから図鑑で調べる習慣を身に着けることは、

賢い子どもを育てるにあたって非常に大切なんです!

3歳になった息子ですが、

1歳ごろから普段の生活の中で当たり前のように図鑑を使うことを心がけています。

例えば、

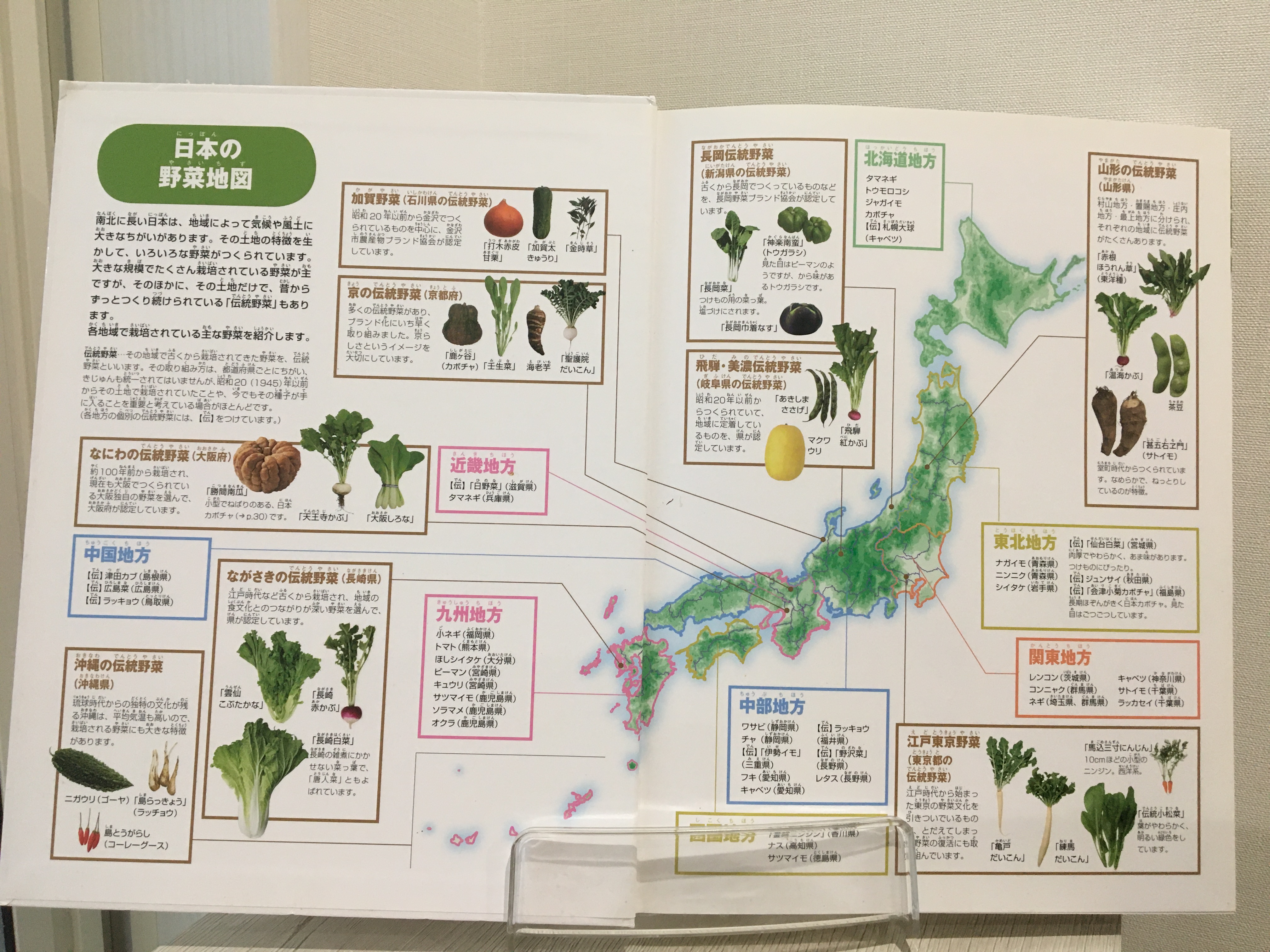

「今日のぶどうは、山梨県で採れたぶどうだよー。山梨県ってどこ?ぶどうってどうやってできるのかな?」

そんな風に疑問に思ってほしいことを(疑問に思っているフリをして笑)声掛けをしながら、

毎日一緒に小学館の図鑑neo野菜と果物で調べます。

これは息子が1歳になった時から始めました。

小さい頃から始めると、図鑑が身近になり、

分からないことや気になることは自分で調べる習慣が身につきます。

頭がいい子の家のリビングには必ず「辞書」「地図」「図鑑」があるを読んだことがきっかけで、

図鑑を買い揃え、毎日何かを図鑑で調べることを続けています。

図鑑を使った教育に興味がある方はぜひ読んでみてください!

自分の食べるものに興味を持つ

食事の際に「これは何?」「ピーマンには黄色と赤色もあるの?」と普段何気なく口にしている食べ物に対してすごく興味を持つようになりました。

サラダや味噌汁、炒め物などの食材が分かりやすいメニューの場合は、「あ!これはレタスだ!ミニトマト小さくて可愛いね」と日に日に野菜の名前を覚えていきました。

また、ハンバーグやキーマカレーのように、食材を細かく切ってしまっている場合でも、私の方から「玉ねぎをみじん切りにして混ぜてあるよ」と言ったりして、形状が異なる場合でも食材と食べているものが繋がるような意識をしていました。

小学校受験にも役立つ

小学校受験では主に季節問題や仲間分け問題が多く出題されます。

例えば、春夏秋冬で旬の食材の理解や、土の中・土の上で育つ野菜や果物の理解などが求められます。

普段の食事や買い物などの生活の中で得られることも多々ありますが、図鑑を使用しながら学んでいくことでより幅広く確実な知識を得ることができます。

また、図鑑には円グラフも使用されているので、小さいうちからグラフを見ておくと受験の時に必要な思考判断力や読解力の向上にもつながります。

野菜と果物の図鑑から、栄養素に興味を持つようになった

図鑑には野菜や果物の詳細な情報が記載されているため、含有している栄養素も知ることができます。

サラダを食べながら「ビタミンいっぱい摂らなくちゃね」と話す息子に驚きました。

栄養素の理解は食育にもつながるので、親としては図鑑に感謝です。

子供におすすめする野菜・果物図鑑

野菜・果物図鑑は何冊も出版されていますが、乳幼児から使用できるもので1番おすすめなのは小学館neoの図鑑です。

小学館 neo野菜と果物の図鑑

切った断面や、実っている様子も載っているのは、本当にありがたい!!

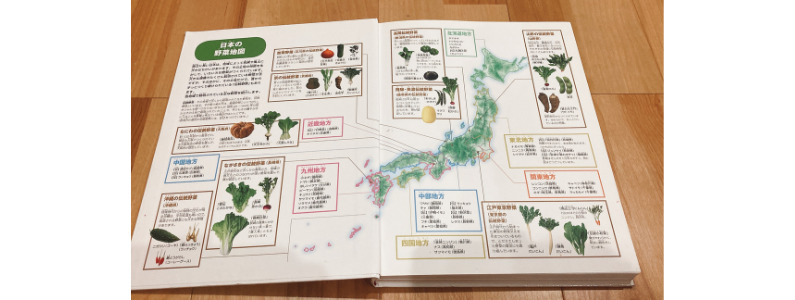

小学館の図鑑neo野菜と果物の表紙裏も充実!

![]()

主な輸入先の国や地域を地図と果物の写真・円グラフで分かるようになっています。

小さい頃から、円グラフを見慣れておくと、中学校受験でも役立ちます。

この図鑑は写真が多く使用されており、カラフルで乳幼児でもペラペラとページをめくりたくなるような本になっています。

日本で手にできる約700種類の野菜や果物が掲載されていて、特徴や情報、品種、栽培方法などまで様々な面から紹介しています。

実際に息子が1歳の時から使用していますが、とにかく調べやすくて使いやすい図鑑です。

子供の成長とともに図鑑の見方や得られる情報も多くなってきて、数年使用していますが息子も私も飽きずに今でも見ています。

野菜と栄養素キャラクター図鑑

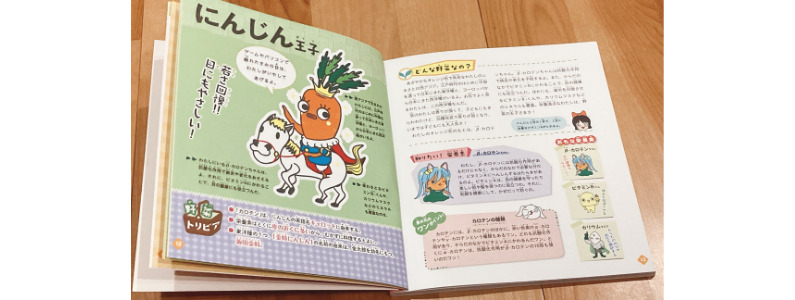

この図鑑は身近な野菜とその栄養素が75のキャラクターになって登場し、その野菜の特色を面白く紹介しています。

イラストが大きく可愛いため子供も食い付いて見ていますが、私自身も為になる情報ばかりで、栄養素を学ぶ入口の本として良いなと感じました。

Βカロテン、ビタミン、食物繊維など、食材ごとに摂取できる栄養素が記載されており、その栄養素の特徴や効能までイラストを交えて記載されています。

食事の際に、「これはビタミンねえさんだね」と言いながら食べている時もあり、思わず笑ってしまったのを今でも覚えています。

キャラクターで表現することで、子供でも覚えやすい工夫がされています。

野菜・果物カード

このカードには身近な野菜や果物が全31種類入っていて、イラストがリアルで分かりやすいのが特徴です。

野菜や果物の名前だけではなく、裏面には収穫季節・栄養・産地・食べ方などの豆知識も記載されています。

見るだけではなく、食事の際に「食べているものと同じカードはどれだ?」と問題を出してみたり、ペラペラと紙芝居のようにめくりながら名前を言っていくフラッシュカード遊びだったりと様々な使い方ができます。

図鑑と違ってコンパクトなので、移動中の車内や待ち時間など様々なシチュエーションで簡単に使うことができるのもポイントです。

【野菜・果物図鑑】おすすめ活用法

実際に息子との会話形式で、野菜・果物図鑑を使ったおすすめの活用法をご紹介します。

食事に入っている果物や野菜を図鑑で調べる

母「今日の果物はりんごだよ!りんごって木の上になる?土の下にできる?」

子「木の上にできる!」

母「正解!木の上に実るよね。」(小学館の図鑑neo野菜と果物を見せながら伝える)

母 (りんごを切った断面を見せながら、)「ここが果柄、種子もあるね!」

など、「小学館の図鑑neo野菜と果物」を見ながら解説していく感じです。

私も「小学館の図鑑neo野菜と果物」がないと全く分かりません!

子どもと一緒に学んでいます。

子どもが疑問に思ったことを図鑑で調べる

子「なんで、いつもフィリピンのバナナ買うの?」

母「うーん、そういえばバナナってフィリピン産のばっかりな気がする。」

子 (小学館の図鑑neo野菜と果物を取りに行ってる)

子(裏表紙の世界の果物地図を見て)「バナナ載ってる!」

母「日本が輸入してるバナナの92%がフィリピンなんやね。

残りの6%はペルーとエクアドルやって!」

子「フィリピンのことも調べるわ」

と別の図鑑を出してきて調べています。

とにかく調べやすい・使いやすかった!

まとめ

野菜・果物図鑑を使用することで、名前や産地、栄養素などが理解できるだけではなく、将来的には疑問を持ったことに対して自ら図鑑で調べて解決するという姿勢が身に付きます。

乳幼児期は好奇心が旺盛で何でも吸収しようとする時期であり、図鑑にはその知的好奇心を刺激する力があります。

まだ小さい頃は見て楽しむ視覚的刺激で十分ですが、成長とともに疑問に対して自分で調べて自分で解決する楽しさや魅力を体感していくことで、達成感や喜びを感じることができます。

私たちの身体は毎日摂取している食べ物から成り立っているので、子供の頃から野菜や果物に興味関心を抱き、学んでいくことは親・子供双方にとって良い環境ですよね。

子育てや教育の本をたくさん読みたい方は、Amazon Kindle unlimitedがおすすめ!

Amazon Kindle unlimitedは、1ヶ月無料体験があるので、その間に読むのもあり!